原点は飛鳥時代。

遠く飛鳥時代、唐からの返礼使が携えてきた贈り物に結ばれていた、紅白の麻紐。

遠く飛鳥時代、唐からの返礼使が携えてきた贈り物に結ばれていた、紅白の麻紐。

これが水引の起源とされ、宮中の献上品には長い間、紅白の麻紐が用いられていました。当時は「くれない」と呼ばれ、「みずひき」と呼ばれるようになったのは、室町時代からといわれます。

この「みずひき」の素材が、麻紐から和紙に変わったのも、室町時代のころ。ただしこのときもまだ、一部の上流階級のならわしに留まっていました。

江戸時代半ば、1700年ごろから豪農や豪商が用いたのを皮切りに、金品を贈答する際に水引を用いる風習が庶民の間にも浸透していったのです。

もう一つの紙ひも・「元結(もとゆい)」

水引を語るにあたり、同じ紙紐の一種として「元結(もとゆい)」の存在も忘れることはできません。

水引を語るにあたり、同じ紙紐の一種として「元結(もとゆい)」の存在も忘れることはできません。

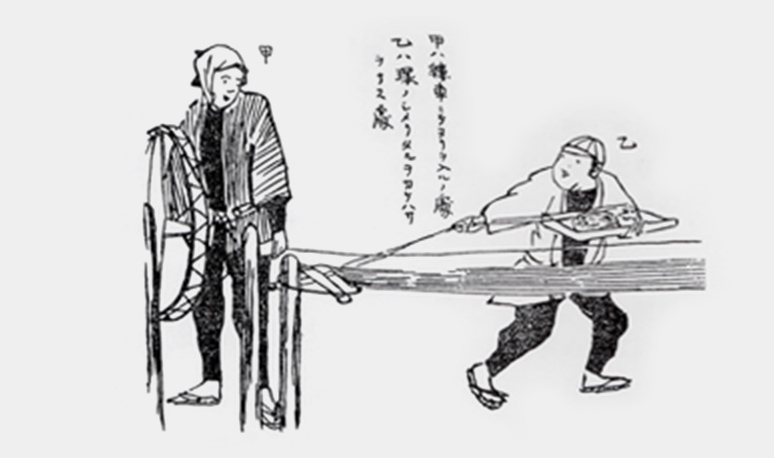

紙ひもを縒るという点では水引と同じですが、米糊を用いてさらに強度とツヤを出した「元結」は、日本髪や髷(まげ)を結うために欠かせない素材。じつは、ここ飯田で、水引よりも先に評判となったのはこの「元結」のほうでした。

かつて和紙が日本各地で豊富に作られていたころ、これを原料として作られる元結や水引の産地もまた、全国に点在していました。しかし、18世紀初頭、美濃国(現在の岐阜県)からやってきた紙工・稲垣幸八により、色が白く強度の高い「さらし紙」が開発されると、これを素材にした飯田の元結が一躍評判になるように。さらにその後、同じく美濃出身の桜井文七が売り出したとされる「文七元結」が江戸を中心に爆発的な人気を誇り、これにともなって水引の生産量も増えていったのです。

今も、大相撲の力士たちがまげに使用しているのは、飯田産の元結。また、歌舞伎や時代劇の世界でも欠かせない素材として愛されています。

そして日本一の水引産地へ。

当初は、元結で半端になった紙を利用して作られていた飯田の水引でしたが、次第に売り上げを伸ばし、明治4年(1871年)に断髪令が発せられた後は元結の需要低下に反比例するように、水引の需要が伸びていきました。

当初は、元結で半端になった紙を利用して作られていた飯田の水引でしたが、次第に売り上げを伸ばし、明治4年(1871年)に断髪令が発せられた後は元結の需要低下に反比例するように、水引の需要が伸びていきました。

製紙工場まで建設した大正時代、そして戦後の復興期を経て、飯田の水引産業が最盛期を迎えたのは昭和50年代以降。戦後生まれの若者達が適齢期を迎え、婚礼の際に豪華な結納品や金封が用いられるようになったことで、売り上げは40億円とも50億円ともいわれる賑わいになりました。飯田市内には水引職人だけでなく、内職を担う数千人の人々のネットワークがあり、水引産業の発展を支える影の立役者となったのです。

人口減少時代を迎え、全盛期ほどのにぎわいはないものの、今も飯田元結・水引の伝統はこの地でたしかに受け継がれ、生産量は日本一を誇ります。大相撲の力士たちが髷に用いる元結や、皇室で使用される「くれない水引」は今、ここ飯田でしか作ることができない唯一無二のもの。そんな、日本で受け継がれてきた伝統・風習を未来に受け継ぐ役割も、飯田の水引は担っています。